ستعيد صياغة موازين قوّته، لتتهاوى المسلمات القديمة و الهيمنة الغربية، ليُدخل العالم في مرحلة مراجعة عميقة لأسس النظام الذي حكمه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وتقع مسائلة الامتياز الغربي و العولمة التي لم يعد نظر اليها كوعد بالازدهار المشترك، بل كصراع مكشوف على النفوذ والمصالح.

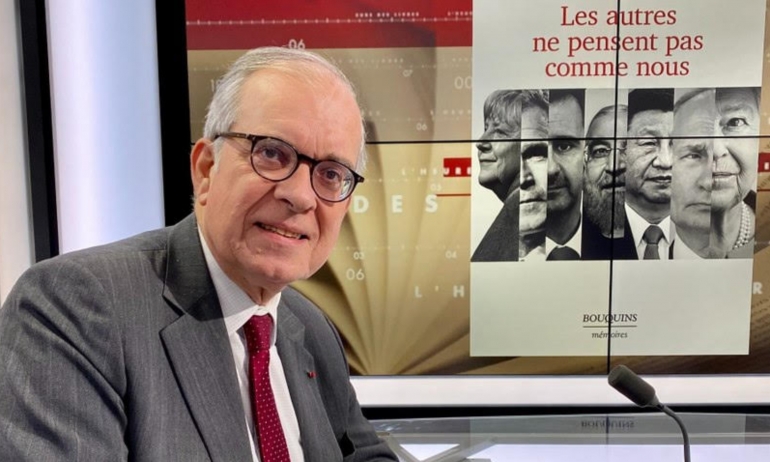

من مثل هذه الاوضاع يكتسب صوت الدبلوماسيين الذين خبروا دهاليز القرار الدولي معنى استثنائيًا، إذ يضيئون ما يتوارى خلف الخطابات الرسمية من إعادة توزيع للقوّة وتبدّل في موازين الشرعية. وضمن هذا السياق يتنزل الحوار مع موريس غوردو مونتان — السفير الفرنسي الأسبق والمستشار الدبلوماسي للرئيس جاك شيراك وله مؤلفات في المجال — بوصفه شهادة خبيرٍ واكب لحظات التحوّل الكبرى من داخل مطبخ السياسة الفرنسية، ورأى كيف ينكفئ الغرب على نفسه ويصعد الجنوب العالمي بحثًا عن مكانٍ تحت الشمس.

ليكون الحديث معه ليس توصيفًا لمرحلةٍ عابرة، بل قراءة في زمنٍ يتشكّل على أنقاض "القرن الغربي"، زمنٍ تذوب فيه الحدود القديمة بين النفوذ والتأثير، وتبحث فيه القوى الاقليمية والدولية ودول المنطقة عن معنى جديد للدور والموقع والهوية في عالمٍ لم يعد يشبه الأمس

أرحب بك هنا في تونس، بالاستناد إلى خبرتك في العمل الدبلوماسي والمناصب التي شغلتها ومن بينها مستشار الرئيس الفرنسي السابق شيراك، كيف تنظرون إلى المشهد الدولي اليوم وإلى تصدع توازنات القوى التي استقرت بعد الحرب العالمية الثانية؟ هل تنظرون إلى الأمر على أنه يهدد بتغير التوازنات والهيمنة الغربية، أم نحن أمام حدث ظرفي يعكس إعادة توزيع القوة داخل القوى الغربية؟

أشكركم على هذا السؤال، فهو بالفعل السؤال المركزي في المرحلة التي نعيشها اليوم. لقد رافقتُ الرئيس جاك شيراك في زيارته الرسمية الأخيرة إلى هنا عام 2005، وكان ذلك عالماً آخر. كنا آنذاك في أعقاب الحرب التي شنّها الأمريكيون والبريطانيون في العراق، وكان العالم يبدأ مرحلة من الاضطراب والتحوّل.

كنا قبل ثلاث سنوات فقط من أزمة الرهن العقاري والأزمة المالية الدولية، ومنذ ذلك الوقت بدأنا نرى أن نشوة الغرب التي وُلدت بعد سقوط الاتحاد السوفييتي قد بلغت نهايتها.

لقد أدّى النظام النيوليبرالي المتطرف الذي أرساه الأمريكيون والبريطانيون إلى أزمة مالية كبرى كادت تضع العالم كله في خطر. كما تبيّن أن فكرة "إعادة بناء الشرق الأوسط" وفرض الديمقراطية بالقوة كانت خطأً فادحاً، إذ ما زلنا حتى اليوم نعاني من الفوضى التي خلّفتها تلك الحرب في العراق، بما سبّبته من موتٍ ومعاناةٍ هائلين.

نحن اليوم نعيش، في تقديري، مرحلة بَنيوية في مسار العلاقات الدولية. بَنيوية بمعنى أننا نشهد انفصال جزء من العالم عن المنظومة الغربية. وهناك كاتب سنغافوري يُدعى كيشورمحبوباني — وهو من أصل هندي، تولّى وزارة الخارجية في سنغافورة ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة — كتب أن مرحلة الهيمنة الغربية التي استمرت أربعة قرون توشك على الانغلاق. أربعة قرون، أي منذ عصر الكشوف الجغرافية واكتشاف أمريكا حتى اليوم.

انغلاق تلك المرحلة يعني إعادة توزيعٍ للأدوار في العالم. فالغرب ما زال موجوداً، لكن هناك أيضاً بقية العالم. المرحلة التي نتحدث عنها — تلك التي اتّسمت بنشوة الغرب بعد سقوط الاتحاد السوفييتي — تزامنت في الوقت نفسه مع صعود القوى الصاعدة. فالصين، التي كانت تمثل 1٪ فقط من التجارة العالمية عام 1979، تمثل اليوم 20٪ منها. وكذلك الهند، والبرازيل، وإندونيسيا، وتركيا، وروسيا... إلخ.

نحن إذن نعيش اليوم مرحلة يشهد فيها العالم تشكيكاً في النظام الدولي القائم، وفي حوكمة العالم. فمنذ نهاية أزمة الرهن العقاري سنة 2009، شهدنا ظهور مجموعة "البريكس"، وهي تمثل تحدّياً للنظام الدولي الحالي ولآليات الحوكمة التي أرساها الغرب. وعليه، فإننا نعيش اليوم في عالم منقسم ومجزّأ، لكنه ما يزال معولماً لأن المبادلات الدولية ما تزال قائمة. إنه عالم تتجاور فيه القوى الغربية مع بقية العالم، في شبكةٍ من التعاونات الجديدة.

وللمضيّ أبعد في التحليل، هناك حدثان رئيسيان شكّلا نقطتي تحوّل خلال السنوات الأخيرة. الحدث الأول هو الحرب في أوكرانيا، التي كانت مناسبة لما يُعرف اليوم باسم "الجنوب العالمي" كي ينأى بنفسه عن الغرب، عبر رفضه إدانة"العدوان الروسي" على أوكرانيا. وكما قال الرئيس الإندونيسي: "هذه ليست حربنا." إنها حرب بين القوى الأوروبية، بين قوى غربية، بين قوى بيضاء، فليحلّوا مشاكلهم فيما بينهم، إنها حرب بين الناتو وروسيا.

وقد حاولت الدول الغربية حينها أن تدفع العالم بأسره لتطبيق عقوبات على روسيا، لكن ما عدا 34 دولة هي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، رفضت بقية دول العالم الانصياع لتلك العقوبات. وهكذا انقسم العالم فعلياً إلى قسمين.

أما الحدث الثاني، فهو عودة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى الواجهة، وصولاً إلى ما شهدناه حتى قبل أيام قليلة من القمع الوحشي الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، حيث كان المدنيون هم الضحايا الرئيسيون. وهذا شكلٌ آخر من أشكال انقسام العالم وازدياد الفجوة بين طرفين: فمن جهة، هناك الدول التي وقفت إلى جانب إسرائيل ولم تُدن تلك الأعمال الوحشية، ومن جهة أخرى، هناك دولٌ قالت بوضوح: "الفلسطينيون هم نحن، هم إخوتنا وأخواتنا، ونحن أيضاً أبناء المستعمَرين، وقضيتهم هي قضيتنا."

وهكذا تشكّل اليوم انقسامٌ عالمي جديد: فالجنوب العالمي يقول إن قضيته السياسية المركزية هي القضية الفلسطينية. وأبرز مثال على ذلك هو جنوب إفريقيا، التي تقدمت بدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وقد انضمت إليها إيرلندا، التي لا تزال تتذكر الاستعمار البريطاني لأراضيها. إنه إذن حراك شامل يساهم في إعادة تشكيل موازين المستقبل.

وهكذا نجد أنفسنا اليوم في عالمٍ لم تعد فيه للأمم المتحدة مرجعية فعلية. لقد أظهرت المنظمة عجزها الكامل عن حل النزاعات، لأن نظام الحوكمة الدولي لم يعد يعمل كما ينبغي. لقد تضرر نظام التعددية القطبية (المتعدد الأطراف)، وزاد من تفاقم الأمر وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، إذ مارس ترامب "فنّ التفاوض" بأسلوبٍ انتهاكي، فداس على القواعد المتعددة الأطراف، وتنصّل من الالتزامات الدولية للولايات المتحدة، بل وشكّك حتى في سيادة الدول الأخرى، إذ لم يُخفِ رغبته في أن تصبح كندا الولاية الحادية والخمسون للولايات المتحدة!

نحن إذن أمام إعادة خلطٍ شاملة للعلاقات الدولية، ومراجعةٍ جذرية للنظام العالمي، وانقسامٍ كبير يعيد رسم وجه العالم في مرحلة ما بعد الغرب.

هناك من يشدد على أننا اليوم في مرحلة صراع دولي يفترض أن يعيد تشكيل المشهد من جديد، صراع لإحياء الصراع القديم بين القوى القارية والبحرية كما يقول عدد من الأكاديميين الأمريكيين، الذين يعتبرون اليوم أن أمريكا في عهد ترامب تتجه لأن تصبح قوة قارية لا بحرية، وحججهم تتضمن إجراءاته التي تضر بالتجارة العالمية وأيضًا نواياه التوسعية كما أشرت في الرد السابق إلى رغبته بأن تصبح كندا ولاية أمريكية؟

حربُ الرسوم، وحربُ الحقوق، وحربُ التعريفات الجمركية التي أطلقها دونالد ترامب، هي في جوهرها حربٌ لإعادة النظر في النظام العالمي القائم. إنها صراع تفرض فيه موازين القوى نفسها لصالح الأقوى، وهذا بالضبط ما يُجسّد التشكيك في مبدأ التعددية الدولية.

فالتعددية الدولية تقوم على وجود قواعد مشتركة تضمن أن يكون للقوي والضعيف على حدّ سواء حقوق يمكن الدفاع عنها. هذا ما تجسده مثلًا منظمة التجارة العالمية: فعندما ينشأ نزاع تجاري بين دولتين، يُحال الأمر إلى المنظمة، وهناك هيئة استئناف تفصل فيه. غير أن هذه الهيئة أصبحت منذ سنوات مشلولة، لأن الولايات المتحدة، منذ عهد أوباما، امتنعت عن تعيين القضاة فيها، مما جعل المنظمة عمليًا عاجزة عن العمل.

ونتيجة لذلك، باتت القرارات تُحسم وفق منطق القوة، إذ تفرض الولايات المتحدة إرادتها على الآخرين. وقد رأينا كيف فُرضت رسوم جمركية بشكل تعسفي، حيث استهدف ترامب أولاً الدول التي تمتلك فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، ثم استخدم التعريفات الجمركية كأداة عقابية: يُعاقَب الهند مثلاً لأنها تستورد النفط الروسي وتعيد بيعه للأوروبيين، ويُطلب من الأوروبيين معاقبة الهند أو الصين عبر رفع الرسوم عليها. نحن أمام تلاعب شامل بالقواعد لمصلحة طرف واحد، وهو ما يجعل النظام التجاري الدولي أكثر هشاشة واضطرابًا.

أما بخصوص ما سُمّي بـ "القوى البحرية" و"القوى القارية"، فهي تبقى مفاهيم نظرية للغاية، لكن ما يمكن قوله هو أن شعار ترامب السياسي يجمع بين الانعزالية والهيمنة في آنٍ واحد.

ومع ذلك، ليس الأمل مفقودًا. فحين ننظر إلى التجارة العالمية، نكتشف أن الولايات المتحدة تمثل فقط 13٪ منها، بينما 87٪ من المبادلات التجارية تتم خارجها. هناك اليوم مناطق ضخمة من النمو والتطور الاقتصادي، مثل منطقة الخليج، حيث تتوافر السيولة المالية من أجل، إلى جانب مناطق أخرى في جنوب شرق آسيا التي تُعتبر منطقة النمو المستقبلية للعالم.

العالم العربي والشرق الأوسط مليئان أيضًا بمشاريع إعادة الإعمار: في لبنان، والعراق، وسوريا، وغزة، وليبيا… كلها ساحات تحتاج إلى البناء من جديد، وهناك إمكانيات مالية ضخمة يمكن توجيهها نحو ذلك، خاصة من دول الخليج التي تمتلك فوائض مالية كبيرة.

وفي آسيا، نلاحظ أن المسارات التجارية والمالية تُعاد هيكلتها. فالصين، وكوريا الجنوبية، واليابان تتحدث اليوم بصوتٍ واحد ضمن إطار جديد هو اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، الذي أُنشئ قبل نحو عامين، ويضم الصين واليابان وكوريا وأستراليا ونيوزيلندا ودول رابطة آسيان في جنوب شرق آسيا. إنها منطقة تضم شعوبًا شابة متعلمة، تبحث فقط عن شراكات وفرص تعاون جديدة.

بل إن مجلس التعاون الخليجي عقد العام الماضي في ماليزيا اجتماعًا مع دول آسيان لتعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة شراكات استراتيجية. وهذا يعني أن الوقت قد حان للخروج من الدوائر التقليدية وبناء تحالفات جديدة متنوعة تنفتح على آفاق مختلفة.

أما أوروبا، فهي اليوم في وضعٍ ملتبس؛ فهي عالقة بين الصين والولايات المتحدة: ترتبط بتحالفات أمنية وأيديولوجية مع واشنطن، لكنها تجد نفسها في الوقت نفسه أمام تحولات اقتصادية عالمية تدفعها إلى إعادة التفكير في موقعها ودورها المستقبلي. وهكذا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: أين أوروبا في هذا العالم المتحوّل؟ هل تبقى تابعة لتحالفاتها التقليدية، أم تبحث عن موقع مستقل في النظام العالمي الجديد الذي يُعاد تشكيله أمام أعيننا؟

تشيرون إلى مسألة إعادة تشكيل النظام والمشهد والتنافس بين الصين وأمريكا، وهذا يفترض التساؤل: أين أوروبا من هذا؟ أين تقف؟ هل هي في الصف الأمريكي لاعتبارات تتعلق بالملف الأمني وتحالفها صلب الناتو، أم أنها تبحث عن خيارات أخرى مع الصين في ظل سياسات انعزالية حمائية أمريكية؟

في خضمّ التحولات الدولية المتسارعة، تبدو أوروبا اليوم في موقع بالغ الحساسية، إذ تقف بين ضغوط التحالفات العسكرية وضرورات إعادة التموضع الاقتصادي والسياسي في نظام عالمي يعاد تشكيله. فرغم الأحاديث المتكررة عن أفول الدور الأوروبي، تبقى أوروبا أكبر سوق في العالم، ذات قدرة شرائية عالية، وبنية تحتية متقدمة، ونظام قانوني مستقر يجعلها منطقة جاذبة للاستثمار، فضلاً عن كونها فضاءً للسلام تسوده قواعد واضحة لحلّ النزاعات. ومع ذلك، لا يمكن إغفال مواطن الضعف الأوروبية، وعلى رأسها هشاشة المنظومة الأمنية واعتماد القارة شبه الكامل على حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أي عمليًا على الولايات المتحدة.

فاليوم، 23 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي هي أعضاء في الناتو، وقد التزمت بتخصيص 5٪ من ناتجها القومي الإجمالي للدفاع، مقابل وعد من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتفعيل المادة الخامسة الخاصة بالدفاع الجماعي. غير أن هذا الوعد يبدو، كما يقول بعض المراقبين، صفقة خادعة، لأن كثيرًا من الدول الأوروبية لا تملك القدرة الفعلية على تخصيص مثل هذا الإنفاق، حتى لو كان الاستثمار في الدفاع يعني بالضرورة تطوير البحث العلمي المدني والعسكري معًا. والأسوأ أن ترامب نفسه صرّح بأن المادة الخامسة تخضع لتفسيرات متعددة، ما يجعل الالتزام الأمريكي في حال الأزمات أمرًا غير مضمون.

رغم ذلك، ما تزال أوروبا مستقرة نسبيًا، وهي تهيّئ ميزانيتها المقبلة محاولةً إعادة تموضعها الاستراتيجي في علاقتها بواشنطن. فالاتفاق التجاري الأخير حول الرسوم الجمركية كان غير ملائم لها، ومع ذلك لم تستخدم بعد كل أدواتها، مثل "التوجيه الأوروبي ضد الإكراه الاقتصادي"، الذي وُضع أساسًا لمواجهة الصين، لكنه قد يُستخدم هذه المرة ضد الولايات المتحدة ذاتها. هذا يعني أن أوروبا لا تزال تملك أدوات سياسية واقتصادية لم تُستثمر بعد في معركة استقلال القرار الأوروبي.

وفي موازاة ذلك، تنظر أوروبا إلى الصين بعين مزدوجة: الحذر والانفتاح. فمنذ القمة الأخيرة في جويلية، العلاقة بين الجانبين مجمّدة بسبب إصرار الأوروبيين على أن تُدين بكين الحرب الروسية في أوكرانيا. ومع ذلك، تواصل بروكسل الحوار مع بكين، تكريس الاتفاق حماية الاستثمارات الذي وُقّع عام 2020 ولم يُنفذ بعد، لكنه لا يزال قائمًا كإطار ممكن للتعاون. وإلى جانب الصين، تسعى أوروبا إلى تنويع شراكاتها التجارية عالميًا، إذ أبرمت أكثر من أربعين اتفاقية للتجارة الحرة، من بينها اتفاق مع مجموعة ميركوسور، وآخر مع كندا لم يدخل حيز التنفيذ بعد، واتفاق جديد مع إندونيسيا يغطي تقريبًا كامل السلع المتبادلة، إضافة إلى اتفاقيات مع اليابان وفيتنام.

لكن هناك فضاء استراتيجي واحد لم تمنحه أوروبا ما يستحقه من اهتمام: الفضاء المتوسطي. إذ تحتاج القارة إلى سياسة متوسطية أكثر وضوحًا وفعالية، تعيد التوازن إلى العلاقة بين شمال وجنوب المتوسط. فمن عملية برشلونة إلى الاتحاد من أجل المتوسط، ومن مبادرة Europe Gateway إلى الميثاق المتوسطي الجديد للمفوضية الأوروبية، تتوالى المبادرات التي لم تجد بعد ديناميكية حقيقية قادرة على بناء شراكة متوازنة.

وهنا تبرز تونس كبلد محوري في هذا الفضاء، فهي كما وُصف بحق، ملتقى كل الحضارات المتوسطية، من القرطاجيين والفينيقيين إلى الرومان والبيزنطيين والعثمانيين والأوروبيين. هذا الموقع الجغرافي والتاريخي الفريد يجعلها مؤهلة لأن تلعب دورًا قياديًا في إعادة بناء الفضاء المتوسطي كشريك فاعل لأوروبا.

إن العالم اليوم يعيش مرحلة إعادة توزيع للقوة والنفوذ، حيث تحاول الدول التحرر من الهيمنة الأمريكية التي تعمل وفق منطق المصلحة الذاتية الخالصة. لذلك لم يعد ممكناً لأي طرف أن يواجه التحديات بمفرده. أوروبا، إذا أرادت أن تبقى فاعلاً دوليًا مؤثرًا، مطالبة بأن تستعيد شجاعتها الاستراتيجية، وأن تجدّد تحالفاتها مع الجنوب المتوسطي ومع القوى الصاعدة، لتؤسس لنظام عالمي أكثر توازناً وتعددية، يقطع مع أحادية القوة الأمريكية ويعيد الاعتبار للتكامل الإقليمي والتعاون العادل بين الشعوب.

تشير إلى ضرورة أن تبحث أوروبا عن تنويع شراكتها التجارية، وهذا يحيلنا مرة أخرى إلى الصين. كيف يمكن أن تتحسن العلاقات التجارية، خاصة وأن الصين اليوم تتقدم المشهد في مكافحة الهيمنة الأمريكية ووصايتها القضائية التي تعتمد عليها لتهدد الجميع بعقوبات؟

العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والصين هي في جوهرها علاقة تجارية بامتياز، إذ تُعد أوروبا ثاني أهم شريك اقتصادي للصين، في الاتجاهين معًا. وتشمل هذه العلاقة مختلف القطاعات، حيث ترتبط بعض الدول الأوروبية بعلاقات خاصة مع الصين في مجالات محددة: ففرنسا مثلًا تربطها ببكين شراكات في الطاقة والطيران والصناعات الكيميائية والبحث العلمي. وهي علاقة قديمة ومتجذّرة، إذ ترى الصين في فرنسا بوابة إلى أوروبا، لكونها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن وتحتل موقعًا مهمًا في توازنات النظام الدولي القائم.

فعندما تتحاور بكين مع باريس وألمانيا، فهي تتحاور في الوقت نفسه مع الاتحاد الأوروبي ككتلة متكاملة، وهنا تبرز فكرة «الكتلة الحرجة» كفكرة ضرورية تمنح الطرفين ثقلاً تفاوضيًا. وتكمن أهمية الصين بالنسبة لأوروبا أولًا في كونها سوقًا ضخمة، وثانيًا لأنها تمثل نموذجًا بديلاً للنظام العالمي السائد. على مدار العقد الماضي، أطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ أربع مبادرات كبرى تعكس الرؤية الصينية الجديدة للعالم:

● مبادرة الحضارة التي تدعو إلى أن التحديث لا يعني بالضرورة التغرب أو التبعية للنموذج الغربي.

● مبادرة الأمن العالمي التي تعتبر أن منطق التحالفات العسكرية يعرقل تطور العالم، في إشارة مباشرة إلى حلف الناتو والرابط الأطلسي.

● مبادرة التنمية العالمية التي تستعيد روح أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2015.

● وأخيرًا، مبادرة إصلاح الحوكمة العالمية التي أُطلقت مؤخراً في تيانجين خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

هذه المبادرات، التي لا تشارك فيها أوروبا، موجّهة أساسًا إلى الجنوب العالمي، وتستند إلى شبكات النفوذ التي أنشأتها الصين خلال السنوات الأخيرة، فهي الفاعل الرئيسي في مجموعة "بريكس"، والقيادة الفعلية لمنظمة شنغهاي للتعاون، والمحرك الأساسي لمبادرة "الحزام والطريق". ولخدمة هذه المشاريع، أسست بكين أدوات مالية بديلة، من بينها نظام “سويفت” موازٍ لتفادي هيمنة الدولار، إذ تسعى الصين إلى حماية نفسها من العقوبات الأمريكية المفروضة على دول العالم باسم “الاختصاص القضائي خارج الحدود”، كما حدث مع كوبا وروسيا وغيرهما.

وفي هذا السياق، أنشأت الصين غرفة مقاصة مالية باليوان، مما جعل المعاملات النفطية القادمة من دول الخليج تُجرى بشكل متزايد بالعملة الصينية، وهو ما أنتج ظاهرة "البترويوان" مقابل "البترو-دولار" الأميركي. ووراء كل ذلك تتجلى المنافسة الاستراتيجية بين الصين والولايات المتحدة، وهي منافسة عالمية شرسة تدور رحاها حول التكنولوجيا الفائقة: من الذكاء الاصطناعي إلى أشباه الموصلات، ومن الحوسبة الكمية إلى العملات الرقمية والتكنولوجيا الحيوية. إنها سباق عالمي يشمل أيضًا سباقا من أجل الموارد النادرة والطاقة والمواردا لجيولوجية، حيث تحاول كل قوة فرض هيمنتها.

في هذا المشهد، مصلحة أوروبا تكمن في أن تكون شريكًا ذكيًا للصين لا تابعًا لها، وأن تتجنب في الوقت نفسه الارتهان الكامل للولايات المتحدة. فالتحدي الحقيقي أمامها هو تنويع شراكاتها الاستراتيجية، وبناء علاقات متوازنة مع الجانبين بدل وضع كل بيضها في سلة واحدة. أما الصين، فهي تُعدّ الآن خطة خمسية جديدة (الخامسة عشرة) تركز على الابتكار وجودة الإنتاج العالية بدل التوسع في البنى التحتية كما كان الحال سابقًا. صحيح أن الصين تواجه تحديات اقتصادية، منها تباطؤ الاستهلاك الداخلي، أزمة العقارات، بطالة الشباب، وصعوبات في التصدير، لكنها مع ذلك استعادت في الأشهر الستة الأخيرة نمو صادراتها، رغم تراجع حصتها في السوق الأميركية.

من الواضح أن الأمر لا يتعلق بتبنّي النموذج الصيني، بل بفهمه والتعامل معه ببراغماتية. فالعالم يعيش اليوم مرحلة إعادة تنظيم كبرى لشبكات التجارة والمال، وأوروبا، إن أرادت البقاء فاعلة ومؤثرة، عليها أن تجد موقعها الذكي بين العملاقين الأميركي والصيني، وأن تبني تحالفاتها على أساس المصالح المتبادلة لا التبعية.

أشرت في وقت سابق إلى المتوسط وأهميته لأوروبا وفرنسا تحديدًا، لكن اليوم في ظل توتر العلاقة بين دول الضفتين، وما يحدث في شرق المتوسط، إلى أي مدى يستطيع الاتحاد من أجل المتوسط الاستمرار كمنصة فعالة؟ وهل هناك حاجة لإعادة النظر في هيكله وقواعده لتحقيق المزيد من العدالة والتوازن بين الدول؟

أولاً، أود أن أقول إن قضايا السياسات الأوروبية تجاه الجوار تمثل دائما محور اهتمام كبير للدول الأوروبية. فدولة مثل ألمانيا أو بولندا ستركز أولاً على الجوار الشرقي، وهذا يرتبط بشكل مباشر بعلاقتها مع روسيا وأوكرانيا. شخصيًا، آمل أن تنتهي هذه الحرب يومًا ما من خلال وضع ضمانات أمنية، لأن، كما قال الجنرال ديغول، لا تُبنى أوروبا ضد روسيا، بل معها. ليس ضروريًا أن نتفق في كل شيء، لكنها شريك كبير ودولة مهمة، ولن تغير موقعها؛ لذا يجب إيجاد وسائل للتعاون والعمل المشترك.

في الميزانية الأوروبية، هناك دائمًا تخصيصات للشرق، ولكن هناك أيضًا حاجة لتخصيص موارد للجوار الجنوبي، وهو ما تؤكده فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، من أجل تعزيز التعاون مع دول الجنوب. اليوم، تفتقر أوروبا إلى سياسة متوسطيّة قوية، وهذا أمر لا يمكن إنكاره. هناك نص جديد حول هذا الموضوع لم أطلع عليه بعد، لكنه يمثل جهدًا إضافيًا، وأعتقد أنه سيكون محور نقاش في الصحافة.

بالحديث عن جنوب أوروبا، فنحن نتحدث عن المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر. السؤال هو: كيف يمكن تطوير سياسة شاملة مع هذه الدول؟ العلاقات عادة تكون ثنائية، ولكن يجب أن تكون أيضا جزءًا من إطار أوروبي أوسع وذلك دائما في إطار "الكتلة الحرجة" الأكثر فاعلية. في الماضي، كان هناك ما يعرف بـ "مجموعة 5+5"، فهل من الممكن إعادة تفعيل شيء مشابه؟ أرى أن تونس بدأت بمبادرات ثلاثية مع ليبيا والجزائر، وهذا يعد خطوة إلى الأمام. السؤال المهم: هل كانت الاستجابة الأوروبية مناسبة؟ وبالنظر إلى الصعوبات السياسية الثنائية هنا وهناك، من الضروري التكيف مع كل خطوة وعدم التخلي عن رؤية إنشاء مشروع مشترك يشمل السلام والأمن والطاقة وكافة الأولويات المحددة في Euromed والاتحاد من أجل المتوسط.

كثير من هذه المشاريع تتعثر بسبب مشاكل سياسية محلية، لكن الرؤية يجب أن تبقى واضحة. هناك أيضًا قضية الهجرة، والتي يجب التعامل معها بروح شراكة تاريخية، لأنه إلى جانب الماضي الاستعماري، هناك روابط وارتباطات جغرافية وثقافية دائمة يجب تعزيزها. الهدف يتمثل في تنظيم حركة الأشخاص بين الدول بطريقة سلسة ومضبوطة. حلمي هو أن يتمكن التونسي أو الجزائري أو المغربي من الذهاب إلى مرسيليا في عطلة نهاية الأسبوع والعودة يوم الاثنين للعمل بسهولة، والعكس صحيح. اليوم هناك دول يصعب الحصول على تأشيرات منها أو إليها، ومن المهم إيجاد آليات تسمح بتنظيم التدفقات البشرية.

لدينا مجتمعات متداخلة: في فرنسا يعيش نحو مليون تونسي، وربما 3 إلى 4 ملايين جزائري، وهناك من يحمل الجنسية الفرنسية وتونسية، أو تونسي فقط، أو يقيم مؤقتًا في فرنسا. هناك تنوع كبير، ويجب أن نكون مبدعين في إدارة العلاقات المتعددة الأبعاد: الترفيهية، الاجتماعية، المهنية، والتعليمية، وغيرها، حسب الحاجة والهدف من كل نوع من التنقلات والتعاون.

كيف نفعل ذلك؟ فرنسا تنفذ برامج مع تونس التي تبقى شريكًا أساسيًا، لأننا ندرك أيضًا أن تونس تمثل محورًا مهمًا في المنطقة يجب أخذها بالاعتبار. تونس تظل دولة أساسية. السؤال هو: كيف نجعل تونس… كيف أقول؟ أن نجعل تونس "معزَّزة" أو مطوَّرة، كما يُقال اليوم بطريقة ثلاثية الأبعاد. هناك تونس على أراضيها، وهناك تونس "الموسعة"؛ تونس التي تستفيد من جميع الأشخاص المتكونين، ومن جميع من يطلّون على العالم الخارجي، ومن كل من يمثل قيمة مضافة لتونس. وهناك الكثير من هؤلاء الأشخاص المتعلمين والمؤهلين. السؤال هو: كيف نستفيد بأفضل شكل ممكن من بعضنا البعض؟ وهذا يحتاج إلى أن تعمل حكوماتنا بجد لإيجاد مشاريع مشتركة. ومع ذلك، أنا واثق، لأن الضرورة تجعل الأمور واضحة في النهاية. لا يمكن أن نبقى محاصرين داخل حدودنا، فنحن بحاجة إلى بعضنا البعض، ونشارك تاريخًا مشتركًا. والأهم هو إيجاد المشروع أو المشاريع التي تنظم علاقتنا، فلا يمكن تركها للارتجال أو العشوائية.

تشير إلى أهمية تجديد العلاقات مع منطقة البحر المتوسط والمغرب العربي، وكيفية ذلك، خاصة في علاقة بفرنسا التي يبدو أنها تتراجع عن ثوابتها الدبلوماسية أو ما يعرف بالنهج «الديغولي». رأينا ذلك في ليبيا وسوريا والموقف من القضية الفلسطينية، وهو ما يعجل للسؤال: هل فرنسا في وضعها اليوم قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة بمفردها، خاصة وأن السياسات الداخلية تؤثر على السياسات الخارجية؟

فرنسا هي مجتمع يتطور، كما هو حال جميع المجتمعات. فرنسا على اتصال دائم ببقية العالم. شهدت فرنسا تحولات دبلوماسية خلال عهد الرئيس ساركوزي، حيث انضمت إلى القيادة العسكرية المتكاملة لحلف الناتو. كنا جزءًا من التحالف الأطلسي، وانضممنا إلى القيادة الموحدة معتقدين أننا سنتمكن من التأثير على الناتو من الداخل أفضل من الخارج. اليوم، ومع مرور التجربة، يمكن أن نطرح بعض التساؤلات. ربما سمحنا لأنفسنا بالانجرار نحو اعتماد اقتصادي وتقني وأحيانًا أيديولوجي للولايات المتحدة.

ومع ذلك، عندما أرى اعتراف فرنسا بفلسطين من خلال مبادرة فرنسية-سعودية، وعندما أرى كيف استطاعت فرنسا دفع دول أخرى للموافقة، مثل المملكة المتحدة التي لم تكن لتتبع لولا فرنسا، أرى أن هذا يمثل خطوة متوافقة مع السياسة التقليدية لفرنسا، أي الديغولية: الاستقلال الوطني، حق الشعوب في تقرير مصيرها، حقوق الإنسان والعدالة. هذه المبادئ يجب تنفيذها، والطريق طويل وصعب.

أما بالنسبة لتنفيذ اتفاق السلام الذي اقترحه ترامب، فلدي أكبر الشكوك حول فعاليته، لأنه اتفاق لا يشمل الفلسطينيين. كما ذكرحكيم القروي في مقال له بـ "Le Grand Continent"، فهذا يشبه فرض حماية ثانية، مع ترامب وبليركمسؤولين، والفلسطينيون خارج أي دور فعلي. سيكون من الضروري متابعة تطبيق سياسة الدولتين، وستكون معركة طويلة، لكن فرنسا تمارس دور فعال في الصراع من أجل العدالة.

نقطة أخرى تتعلق باستمرارية السياسة الفرنسية: فرنسا ترفض كل أشكال الهيمنة المطلقة. على سبيل المثال، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ،فهي تتعاون استراتيجيًا مع الهند، ليس لاحتواء الصين كما تفعل الولايات المتحدة مع اليابان والهند وأستراليا، بل رفضا الهيمنة. فرنسا قوة تبحث عن التوازن بحيث لا تتفوق دولة على أخرى، ومن هنا وجودها العسكري في هذه المنطقة، وإن كان محدودًا مقارنة بالصين أو الولايات المتحدة، لكنه موجود لضمان عدم فرض هيمنة أحادية.

وفي هذا السياق، تسعى فرنسا مع بعض الدول إلى حوكمة عالمية جديدة وإصلاح الأمم المتحدة، بما يضمن تمثيل أفضل لأفريقيا والعالم العربي في هذه الهيئات، وبخاصة في مجلس الأمن. هناك آمال ما زالت قائمة في النظام متعدد الأطراف. هناك منصتان يجب علينا متابعتها عن كثب: مجموعة العشرين G20 حيث تلتقي دول مجموعة السبعة G7 وأغلبية دول البريكس. يجب متابعة اجتماعات القمة مجموعة العشرين والبيانات الختامية عن كثب، فهي تُظهر فنون الدبلوماسية والتوازن بين القوى الكبرى: الأمريكيون، الصينيون، الهنود، النيجيريون، المكسيكيون… وهو أمر رائع.

أما المنصة الثانية فهي داخل الأمم المتحدة حيث يجب أن نولي اهتماما لمؤتمرات الأمم المتحدة من أجل المناخ (COPs)، مثل COP29 في أبو ظبي، التي سمحت للدول الصغيرة بإيصال موقفها حول الحد من استخدام الوقود الأحفوري رغم اعتراض المنتجين. هذه الالتزامات غير ملزمة قانونيًا، لكنها تعكس التزامًا سياسيًا، وتثبت أن التعددية الدولية ما زالت لها مستقبل محتمل. وأخيرا، هناك مسألة إصلاحالداخلي للأمم المتحددة التي لا تزال تضم 193 دولة وتظل ضرورية لتطبيق حوكمة عالمية جديدة يوما ما./.