لأنّ أعيننا أحيانا تكون كعيون الكاميرا، تلتقط من الزاوية التي تحلو لها.. غير أنّ الاستنتاج الوحيد الذي يمكن أن يتقدّم بنا اليوم وهنا، هو كيف نبني حضارة لا تراكم النصوص المغلقة بقدر ما تفكّك الإرث المتراكم بملكة الفكر النقدي؟ حتى لا تغدو عقولنا آلة للقمع والتعصّب، تُلغي المَلَكة النقديّة، وتطلق العنان لكل تبعات التحجّر والتشدّد..

بيد أنّ العديد من الكتب التي تفكّك الإرث الديني تفتح المجال لمحاربة الفكر المتعصّب الإقصائي، والتي سهر على بلورتها من بحث وتقصّ وتمحيص عدّة مفكرين على مرّ العصور، رافقتها أحيان حركات إصلاحية هنا وهناك، لا يمكن أن تكون ناجعة في انعدام سياسة ترويجية في السياسة الثقافيّة للدولة، فمهما كانت جهود الأفراد فإنّ الدولة أبقى وأقوى، لذلك فإنّ الدولة التي تؤمن باختيار ثقافي _هالته الفكر النقديّ الحرّ، وأريجه قيم التعايش السلمي والتسامح والاعتراف بالآخر وبكل اختلافاته وسلاحه هي الديمقراطية ونبذ الاستبداد_ لا بدّ لها أن تؤلف العقول على الشك والنقد والتساؤل لكي تكون عقول إبداع لا عقول تكلّس وضيق.. حتى لا تولد «داعش» وأخواتها فينا نحن في حاجة ملحة إلى ترسانة معرفيّة نقديّة زمامها الفكر المستنير والنقد الدائم والبناء على أسس هذا الاختيار الثقافي للدولة.

وإنّ غياب هذا الاختيار الثقافي يؤدي إلى إنتاج رعايا لا مواطنين، يؤدي إلى «صناعة» عقول نمطية أفرادها لا يكونون فاعلين في واقعنا الاجتماعي والثقافي.. فهل نحلم يوما بمناهج دراسية وباختيار ثقافي كامل للدولة مبني على إستراتيجية تحترم العقل والإنسان وترعاه لكي يكون صالحا في مجتمع صالح؟

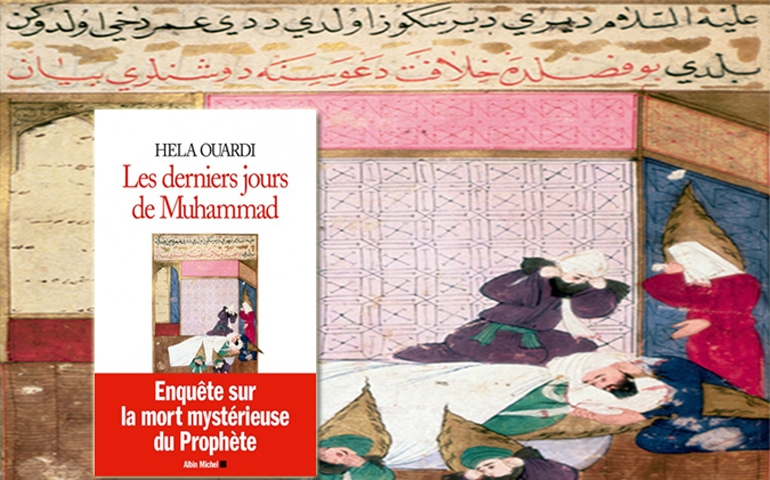

هذه فسحة تراودنا عندما تتأمّل في كتاب الدكتورة هالة الوردي، فسحة تجعلنا نحلم ببناء حضارة لا تتبنى الماضي دفعة واحدة ولا ترفضه دفعة واحدة، إنما تعالجه بمكلة الفكر النقدي، وباحترام العقول البشرية التي ارتقت بالحضارات الإنسانية، فهل يمكن أن نتطلع إلى المستقبل ونحن محكومون بعالم الأموات والخرافات والتعصّب والتفرقة بين بني الإنسان؟